Прогнозируемый рост атомной энергетики в ближайшие годы может столкнуться с серьезной проблемой – нехваткой ядерного топлива. Согласно последнему докладу Всемирной ядерной ассоциации, представленному на Всемирном ядерном симпозиуме, отрасль должна принять инвестиционные решения уже сейчас, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением в будущем.

Всемирная ядерная ассоциация, начиная с 1975 года, каждые два года публикует отчет о состоянии рынка ядерного топлива. Последний выпуск, озаглавленный «Доклад о ядерном топливе: глобальные сценарии спроса и предложения на 2025–2040 годы», был представлен в Лондоне на юбилейном 50-м Всемирном ядерном симпозиуме. В нем рассматриваются различные сценарии развития атомной энергетики до 2040 года.

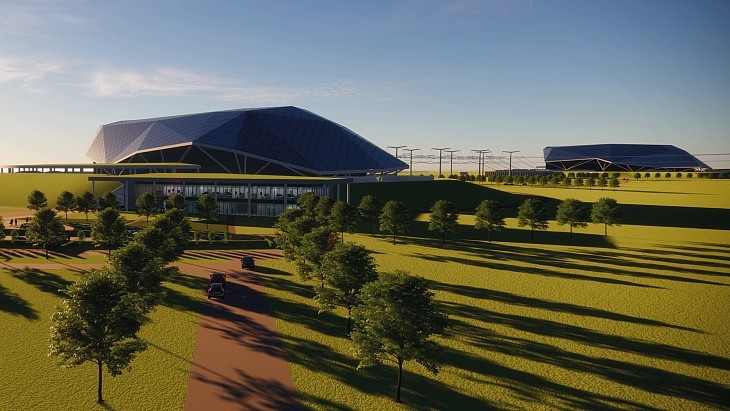

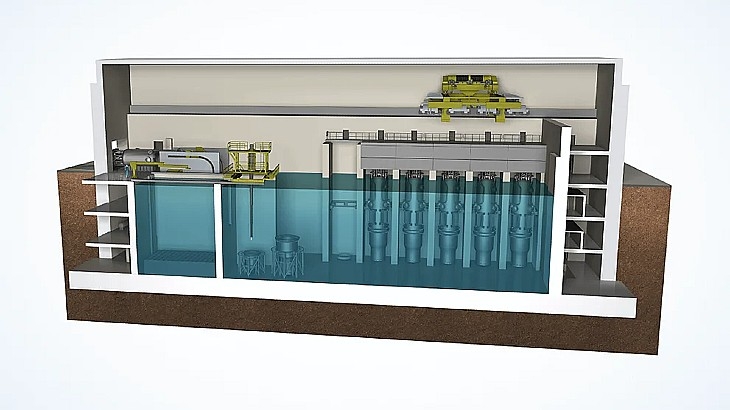

По состоянию на конец июня, суммарная установленная мощность действующих АЭС в мире составляла 398 ГВт (439 энергоблоков), при этом еще 69 блоков общей мощностью 71 ГВт находились в стадии строительства. Согласно базовому сценарию доклада, основанному на официальных целях правительств и энергокомпаний, общая мощность АЭС вырастет до 449 ГВт к 2030 году и до 746 ГВт к 2040 году. Эта цифра на 60 ГВт превышает прогноз, сделанный в отчете 2023 года. Значительный вклад в рост – 49 ГВт – обеспечат малые модульные реакторы (ММР).

Основными драйверами роста станут Китай и Индия, на которые приходится более половины всех прогнозируемых новых реакторов. Увеличению общей мощности также способствует продление сроков эксплуатации существующих реакторов по всему миру и активное развитие технологий ММР. Спрос на уран для этих реакторов в основном удовлетворяется за счет первичных поставок, то есть недавно добытого и переработанного сырья.

Однако, как отмечается в докладе, крупнейшие действующие месторождения, как ожидается, будут истощены в 2030-х годах. Это означает, что инвестировать в разработку новых необходимо немедленно. Хотя в мире достаточно запасов урана, своевременная их добыча для удовлетворения растущего спроса – непростая задача. Малкольм Критчли, президент и генеральный директор компании ConverDyn, сопредседатель рабочей группы по подготовке доклада, подчеркнул эту проблему.

«Несмотря на острую необходимость ввода новых мощностей, мы наблюдаем, что время на разработку новых месторождений на самом деле увеличивается, а не сокращается. В этом отчете мы изменили ожидаемый срок разработки с 8–15 лет до 10–20 лет», – заявил он на симпозиуме. По его словам, разрыв между прогнозируемым спросом и подтвержденными источниками поставок становится все более значительным.

«Новые поставки нужны нам просто для того, чтобы оставаться на прежнем уровне, не говоря уже об удовлетворении растущего спроса, – добавил Критчли. – Существует значительный разрыв между тем, что мы называем идентифицированными источниками поставок, и источниками, которые еще предстоит объявить или определить с какой-либо степенью уверенности». Предстоит проделать «огромную работу, чтобы превратить эти разведанные ресурсы в реальное производство».

Ожидается, что одних только первичных поставок урана будет недостаточно. Даже в рамках базового сценария они не смогут полностью покрыть спрос в ближайшей перспективе. Эту нехватку частично компенсируют вторичные источники – запасы, а также уран и плутоний, возвращаемые в топливный цикл после переработки отработавшего топлива. Однако объемы таких материалов сокращаются, и их роль в восполнении дефицита будет менее значительной, чем предполагалось в отчете 2023 года.

В ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается напряженная ситуация на рынке услуг по конверсии урана, что повышает риск сбоев в поставках. По словам Критчли, в эту сферу необходимы значительные инвестиции, но есть и положительный момент: «Конверсионный завод можно построить гораздо быстрее, чем реактор. Как только реакторные программы наберут обороты, конверсия быстро последует, так что время на реакцию еще есть».

Что касается обогащения урана, то в глобальном масштабе предложение превышает спрос как минимум до начала 2030-х годов. Однако на региональном уровне картина более сложная из-за геополитических факторов: некоторые страны стремятся диверсифицировать источники поставок после рыночных сдвигов, вызванных конфликтом между Россией и Украиной. Тем не менее, как отмечается в докладе, «учитывая модульный характер центрифужных технологий и сроки строительства АЭС, расширение мощностей по обогащению может происходить своевременно, что позволит избежать перебоев в поставках».

Рынок фабрикации топлива отличается от других этапов топливного цикла, поскольку тепловыделяющие сборки являются высокотехнологичным продуктом, разработанным для конкретного типа реактора. Этот рынок носит скорее региональный, чем глобальный характер. С 2027 года прогнозируется устойчивый рост спроса на фабрикацию топлива, особенно в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Существующих мощностей для этого достаточно, но в будущем растущий спрос, особенно на топливо для новых типов реакторов, потребует технологических инвестиций и расширения мощностей.

Участники топливного цикла уже начинают реагировать на возникающие вызовы, но для удовлетворения спроса в ближайшие годы потребуется больше усилий. «Мы больше не можем полагаться на вторичные поставки для восполнения дефицита, а беспрепятственная глобальная торговля, к которой мы так привыкли, теперь сталкивается со значительными трудностями», – заключил Критчли.